1年間Crypto/web3に起業家としてDeepDiveして得た10のインサイト

Crypto領域における事業作りを通して感じたリアル

こんにちは。web3ハッカソンプラットフォームAKINDOを開発するkinjoです。

💡3月7日更新の新着のEpisodeはこちら。あの人気ニュースレターBspeak!のCoffeeさんとPhiのconsomeさんをゲストのweb3に対する思想を深堀りさせて頂きました!

Bspeak!のcoffeeさんconsomeさんに学ぶweb3における思想の重要性

なんと大変うれしいことにBspeak!のPodcastにもkinjoがゲスト出演させて頂きました。コラボ配信でのすのでぜひどちらも聞いてみてください😊

今回のSubstack記事は2022年12月に配信した以下のpodcastの書き起こしとなっており、スピーカーであるkinjoが話した内容です。タカジCPさん、今回も素晴らしい書き起こしをありがとうございます🙇🏻♂️

今回は「1年間Crypto/web3に起業家としてDeepDiveして得た10の学び」というテーマでお話したいと思います。

2017年ぐらいからいろいろプロダクトを作ったりしてきましたが、本格的にweb3領域にフルベットしたのは2021年9月ごろです。そこから約1年、プロダクト制作、ハッカソン開催などを通じて起業家として突っ走ってきました。

今はこのハッカソン領域で行くと決意し、プロダクトもあるのであとは実績をしっかり作って資金調達して、チームビルディングをしながらしっかりグロースしてやるだけだと思っています。

今回はそこに至るまでの意思決定だったり、得た学びや知見を起業家としての一次情報(インサイト)からお伝えできればと思っています。

1.トークンはすぐに発行しなくていい

早速1つめです。いろいろと批判や反論もありそうですが、”最初からすぐにトークンは発行しなくていい”です。トークンを発行するならだいぶ後に発行するべきだと思っています。

過去のエピソードでもよく話していますが、web3ならではといったところで自分たちのトークン(暗号通貨)を発行して、レバレッジをかけて短期間でビジネスをグロースしていくといったa16z的な文脈は未だにあると思います。

やっぱりweb3のEXITとして公共財を目指してトークンを発行して、ステークホルダー増やしてどんどん分散化していくのはマストなんですが、プロダクトマーケットフィット(PMF)して、利益をしっかり出してビジネスモデルがワークしてからトークンは発行すべきだと思います。

トークンは利益をコミュニティに還元していくための媒介でしかないと思います。

最初にトークンに価値があるように見せて、レバレッジをかけてバラまいてユーザーを一気に増やしてしまうと本来目を向けるべき課題やプロダクトや事業からブレて、トークンホルダーに意識が集中してしまいがちになります。

事業はweb2/web3関係なく、まずは目の前の顧客の問題解決に向き合うべきです。そういったところでトークンはすぐに発行する必要はありません。

今は資金調達にトークンを使うのはあまりないと聞きます。資金調達は基本的には従来の株式を発行するような形で行うのが良いと思います。ただ、それにプラスする形でトークンを発行するのはアリです。

そういった場合は、こういう条件でトークンを一定の価格で購入できますといったような権利証明書を発行したりします。そのことをトークンワラントっていったりしますが、今後はこういったフレキシブルな資金調達が主流になっていくと思います。

2.海外に移住しなくてもいい

では、2つめです。これも直感に反しそうですが、”日本から海外に移住して勝負しなくてもいいんじゃないか”です。

2022年の後半は特にシンガポールが多いですが、移住してしっかりやっていくぞ!といった動きがありました。そして、移住する理由の一番はトークンの税金です。

トークンを発行すると期末課税で売上が無くても発行した分の時価総額の30%-40%ぐらいの税金を払う必要があります。そういった税金がネックで移住するしかない、といった感じだったんですが、さっきの話のようにトークン発行を後にすれば慌てて海外移住する必要が無くなります。

またシンガポールも、特にGemeFi系などの規制強化の方向に進んでいると聞きます。

日本はマウントゴックスやCoinCheckの事件などから規制がすごく強化されました。ですが、今は国家戦略として”日本をweb3先進国に”との提言から、逆に事業をやりやすいように最適化し始めて、法律もいろいろ変わりつつあります。逆に日本の方がやりやすくなっていくかもしれません。

若い人だと良いのですが、海外に移住して開発に集中するのは、異国の慣れない環境もあって事業以外にもだいぶカロリーを消費してしまいますよね。だったら、日本にいた方が開発に集中できるし、日本からでもグローバル展開もできますし、全然勝負は可能です。

海外への移住は結構お金もかかるし、生活費もそんなに安くはありません。そのお金をプロダクトビルドに回せれば良いものが作れるかもしれません。

ただ一方で、やっぱり海外だと本気の人々が集まっています。日本人に限らずグローバルのクリプト人材がいるような環境に身を置く、っていうのはめちゃくちゃアドバンテージがあるし大事だなとも思っています。

でも、出会いを求めるならカンファレンスのタイミングで海外に行けば良いんじゃないかなと思います。世界各地で毎月のように大型のカンファレンスが開催されていますし、必要に応じて海外に出向けば良いと思います。

日頃からTwitterなどでの情報発信は英語で行い、海外のミーティングにオンラインで参加すれば、どこに住んでても場所は関係なくプロダクト開発はできると思います。ですので海外に移住するのにこだわる必要はないと思います。

もちろん、税金とかの問題でどうしてもって場合もあると思います。ただ雰囲気で行くものではないです。トークン発行もそうですけど、バックドアのない意思決定はすぐにやらない方が良いです。

確かに海外に住めば英語力は一気に上がります。日本にいても英語はめちゃくちゃ重要だと思いますし、英語は個人的な課題でもあります。この意見は賛否両論あると思います。

海外移住をするかどうかはそのプロダクトのフェーズによっても変わっていく部分だと思います。ただ、海外移住しなくても日本からでもクリプトで世界をとれるチャンスはあると思います。

3.レイヤー2(L2)が勝つ

3つめです。2023年は”L2が確実にくる”です。

2022年前半はイーサリアムキラーと言われるSolana、NEAR、Avalancheなどのブロックチェーン、一方でOptimism、Arbitrum、zkSyncなどのイーサリアムL2領域、もしくはアップグレードしたイーサリアム単体か、といったようにどこのブロックチェーンが主流になるのかといった話題がありました。

最近は、zkRollupなどのL2がメインストリームになるのではないかと思っています。前に「DuneやDappRadarから見るweb3/DeFiのファクト数字」という回で、Duneのsnapshotから数字を読み取ったことがありました。

数値から、やはりイーサリアムが他のライバルチェーンを抜いて圧倒的なトランザクション数を誇っていましたし、その中でも4-5割近くがL2でのトランザクションでして、その時にいったん勝負が決まったなって感じました。

この前のゼロ知識証明の回で話したzkEVM領域の開発が進めば、トランザクションはめちゃくちゃ早く安くなっていきます。PolygonもzkRollupに投資してますし、そういったところでのアプリケーション開発がメインになっていくと感じています。

ですので、L1チェーンは完全に特化型ユースケースで勝負しないとなかなかやっていけないのではないかと思います。ゲームやスワップに特化したNFTのチェーンだったり、ニッチなユースケースに最適化していく必要があると思います。

2023年のL2領域では、zkSync・StarkNet・Scroll・Polygonといったところが覇権争いをするのではないかと思います。

そして、トランザクションがめちゃくちゃ早く安くなったらGameFi領域が一気に過熱しますよね。やっぱり初期のスマホやインターネットなども、ゲームが最初のキラーユースケースでした。2023年にはフォートナイトぐらいの大型ゲームが出てくるんじゃないかと思っています。そうやってマスアダプションに繋がっていきそうです。

もう少しゼロ知識証明の話を加えますと、ZKP技術のポイントとして、そういうトランザクションの速さだけじゃなくて、プライバシー保護の機能にも注目が集まっています。プライバシー保護しながらコミュニケーションができるというのは大変需要があります。

クリプトの世界には元々偽名経済として、自分の国籍、年齢、学歴を明かさずに経済活動を行うという文化があります。自分のプライバシーを開示せず、仕事のスキルや信頼を証明できる技術は重要です。

ゼロ知識証明で、個人情報は明かさずにその人がリアルかフェイクかを判別できる技術なども開発されていてとても楽しみですね。

4.DAOはトップダウン

次は4つめです。やっぱり”DAOはトップダウン”です。

2022年6月ぐらいにこういったツイートをして、この年で一番バズりました。 基本的にDAOはボトムアップ型ではなく、コアメンバーのトップダウンでコミュニティは広がっていくと思います。

Podcastでも何回も言っていますが、web3プロジェクトの基本的な流れはこうです。

最初は少人数の情熱のあるコアメンバーで、スピード感を持ってプロダクトを作る。

そのプロダクトを立ち上げるために資金調達をする。プロダクトで顧客の課題解決をして、プロダクトマーケットフィット(PMF)して売上を立てる。

PMFした段階で、それを分散・拡大するためにハッカソンを開いてコミュニティを作り、コミュニティの人たちと一緒にプロジェクトをより大きくしていく。

協力してくれたコミュニティの人たちに利益をトークンなどで分配してDAO化していく。

エコシステムが確立しコミュニティがより拡大して、最終的には公共財化していく。

といった流れがweb3事業のEXITまでの王道パターンだと思います。

今の話のように、初期段階のDAOはまずコアメンバーのプロトコルを中心にユーザーをしっかりつかむ必要があります。そして、プロトコルをより良く強固なものにするために、利益を得て協力者たちにしっかり還元する必要があります。

そうやって協力者をどんどん集めて拡大するといった仕組みでしかDAOは広がっていかないのではないかと思っています。

ボトムアップ型のDAOは、最初の1ヶ月ぐらいはとても熱量が高いですが、すぐに熱が冷めてしまいます。やっぱりコミュニティ内のルールや、アウトプットに対してのリターンが出る仕組み作りは必要です。そういった最初のルールや仕組み作りの段階ではどうしてもトップダウン型で行わなければなりません。

ちなみにDAOで働いているナイジェリアとかベトナムとかインドの方は、DAOで働きたいのではなくて、その実績をフックにちゃんとした大きい会社に就職したいと実際に話しをしていました。DAOはしっかりした会社に就職するためのステップアップとして利用しているようです。

ゼロ知識証明のプライバシー技術が国や人種を超えた匿名経済を活発にして、誰にでもチャンスが広がっていくと思います。

僕は起業する前から誰もが好きなことをして生きていけるような世界を作りたいというビジョンを持っていました。そして、そういった機会を誰にでも提供できるDAOは素晴らしいと感じています。ハッカソンも、ちゃんとアウトプットした人に報酬を支払うといった仕組みがあってそういったところと繋がっていると思います。

今後は、ちゃんとしたweb3企業みたいなものが登場して、そこからDAOが生まれていくといった流れになると思います。DAOありきでweb3のビジネスが走るのではなくて、しっかりweb3の企業があってその企業が分散・拡大していくタイミングでDAOが必然的に生まれていくと思います。

現在は、web3企業として利益が出ているところが少ないので順番が逆になっています。パイを最大化して公共財になっていくにはDAOという手段はとても良いと思っています。

5.アジアに注目が集まっている

5つめは、”アジアに注目が集まっている”です。

web3プロジェクトで先を走っている欧米のプロジェクトが、この日本ないしアジアに対してコミュニティを作ろうとする動きが活発になってきていると感じます。

パブリックでも、プライベートでも日本にCrypto重鎮の方々が結構足を運んでいます。そして、今後はさらにアジア、そして日本が注目されていろんなweb3プロジェクトがもっと身近になってくると思います。

そのマッチングなどをAKINDOでやっていければと思ってます。現在も本当にいろんなプロジェクトと調整しているので、皆さまを繋げられるハブとしての仕組みを作っていきたいと思っています。

欧米がアジアに進出してきている背景としては、ある程度自国のクリプトユーザーに認知されたので、次の拡大戦略としてだと思います。日本は優秀な技術者がいて、欧米に比べたら給料が安いのでハッカソンを欧米と同じ金額でやったら参加者がたくさん集まってくる可能性も高いし、人口も多いのでどんどん進出してくる流れになると思います。

この前のイーサリアムの大規模ハッカソンETHIndiaでも、とてもたくさんの人が集まってました。やっぱり人口も多いですし、インド人もとても優秀ですので単純に次の戦略としてアジアマーケットを開拓しに来ていると思います。

付け加えると、みんな日本好きですよね。ビットコインを創ったサトシ・ナカモトは日本人名なので日本はリスペクトされていて、クリプトには日本語のプロジェクト名がたくさんあります。僕のAKINDOもそういったところから付いています。

2023年、日本はチャンスだと思いますので僕もそのモメンタムをしっかり繋げていきたいと思っています。

6.まずはプラットフォームとして展開していくべき

では、6つめです。まずは”プラットフォームとして展開していくべき”です。

前のFarcaster回の話に繋がりますが、web3では公共財を目指していきなりプロトコルベースから展開しがちですが、そうではなくプロダクトベース側から展開しましょうといった話です。

Farcasterはweb3ソーシャルのプロトコルです。Twitterのような使い勝手の良いプロダクトをまず出してユーザーを集めて、そのユーザーの方々に自分たちのプロトコルをコンポーズしてもらってプロダクトを横展開し拡大する戦略をとっています。僕はその戦略にとても共感しています。

まずは仮説検証しやすいプロダクトから作って、フィードバックを得て、改善を積み上げます。そうやってプロダクトの完成度を上げて、ベース側のスマートコントラクトに落とし込んだほうが展開しやすいと思います。

まずはプロダクトを出さないと、そのためのコミュニティ作りだったり、デベロッパー集めだったり、本質的な価値を出せるような知見が得られないと思います。ですので、いきなりプロトコルとして出すよりかは従来のUXの良いプロダクトを出して攻めていくっていうような戦略が良いのではないかと感じています。

プロダクトとして攻める際のデベロッパーコミュニティをどう作っていくかは、前のエピソードで話したアトミックネットワークを作るのが解決の一歩になるのではないかと思っています。

まずは、めちゃくちゃニッチなユースケースを解決してユーザーをつかんで、その隣接する市場に横展開していく。それをプロダクトとして体現できれば、そこのデベロッパーたちがまた自分たちのプロトコルを横展開してくれると思います。

あらゆるweb3プロジェクトはインフラを目指していて、そしてインフラになるとマーケットを独占せざるを得ません。一番データが溜まり、一番使われていくからです。それがネットワーク効果として他のサービスの参入障壁にもなっていきます。今、イーサリアムやUniswapがwinner-take-allに近づいていますよね。

ネットワーク効果を作るために、まずはそのユースケースを自分たちのプロダクトでどう実現していくかがカギになっていくと思います。

7.アービトラージ(裁定取引)をとるのが大事

7つめが”アービトラージを作っていくのが大事”という話です。

アービトラ―ジとは、価格差を利用して異なる市場で商品や金融商品を取引することで利益を得る取引手法で、日本語で裁定取引と言ったりします。可能ならばその差分を作り、その差分を積み上げていかに自分たちにとって有利な状況に持っていくかの見極めが大事だと思います。

極端な例だと、今からTwitterを始めて1ヶ月でオーガニックに1万フォロワーにするのはとても難しいですが、FarcasterとかLensProtcolなどの新しいweb3ソーシャルだと実現できる可能性が高くなります。

ユーザーの少ない新しいプラットフォームでフォロワー数トップ1%に入るのは、数億人のユーザーがいるTwitterと比べるとそう難しくはないかもしれません。

まだ他の人が気づいてない領域で、しっかりやり切ってトップ1%の価値を出せばフォロワーがついたり、認められたり、詳しい人というブランディングができます。まだマス化されてないような新しいテクノロジー領域なら数カ月がっつり勉強して開発すればプロと名乗れるチャンスもあります。

そういうまだみんなが気づいてない領域や、気づいているけど価値が過小評価されているような領域をしっかり見極めて、フルベッドするのはポジションをとるという意味でも大事です。

DeFi領域でも、元FTXのSamuel Bankman-Fried(SBT)はビットコインをアメリカで買って日本で売ったらちょっと高く売れることに気づいて、その差分で財を成しました。ちょっとした差分ですが、大量のボリュームで取引をすることで大きな利益となります。

0.01%程度の差分でも、100億円の0.01%だったら1000万とかになりますよね。安く仕入れて高く売ることは、あらゆる商売の基本です。

いかに大きな差分を見つけて、レバレッジをかけていくかっていうのはこのスピードの早いクリプト領域においてはとても重要です。ポジションを取って、そこの詳しい人といったブランディング、ポジショニングをすれば情報がもっと集まってきます。

それによってさらなる良いアービトラージの領域を見つけるというのが、この領域の勝ち筋かなと思っています。

8.より分散型、透明性に向かう

次は8つめです。より”分散型・透明性に向かっていく”といった話です。

FTX、Binanceは中央集権型のCEXです。やっぱりBinanceも疑惑の目を向けられた時に、Twitter上でいかに我々は潔白で信じて欲しいと言っていても、そのまま信頼するのは難しいですよね。中央集権型は情報がクローズで、FTXは同じようなことを言っていましたが結局ダメでした。

こういった事例から、やっぱり分散してみんなで管理して嘘がつけないような仕組みを作ろうといった透明性に市場は向かっていくと思います。

Googleの社是として「Don't be evil(邪悪になるな)」というのがあります。これは分散・透明のweb3領域だとBlockstack社のCEOのMuneeb Ali氏が「Can't be evil(邪悪になれない)」とブログで語りましたが、うまい表現だと思います。

分散型web3においては、データは分散されてすべてオンチェーンで検証ができるので、邪悪になろうとしても全部バレバレだからできない、といったインセンティブが働く仕組みを作れます。DeFiでのハッキングはありますが、運営の恣意的な不正だったり、そこから客に損害を被るようなことは1回もありません。

といったように非中央集権型のDeFiは分散・透明性のある運用がされています。スマートコンタクトのバグを突いて盗まれるといった事はありますが、監査が進んでいけば中央集権的なものと置き変わるような存在になり得ると思います。そして、ユーザーはそれを求めています。

合わせて、あらゆるプロジェクトも分散化に向かっていくと思います。中央集権的にやっているプロジェクトはちょっと信頼できないといった流れになるでしょう。まずは中央集権でやって、いかに早く分散に向かうかといったところが重要だと思います。

スピードで言うと、最初から分散型でやるとスピードがめちゃくちゃ遅くなってしまいますので、最初はやはり中央集権型で始める必要があります。まだまだOpenseaやメタマスクなどの有名どころも分散化されてませんが、あらゆるプロジェクトが分散化に向かうのは免れない流れだと思っています。ハッカソンという領域においても、分散化するための最適なポイントを僕もいろいろ試行錯誤しながら探しています。

プロダクトはフェーズが進むと中央集権から分散へとどんどん進んでいくと思います。

Binanceなども、ある程度成熟してしまうと中央集権的にやり続ける選択がもう出来ないような感じになっていくのかなとは感じます。運営がブラックボックスなサービスをユーザーは選ばなくなっていくと思います。

9.オフラインの熱量はまだまだ続く

9つめは、”オフラインの熱量はまだまだ続く”といった話です。

自分でハッカソンを企画しているのでバイアスがかかっていますが、オフラインでの懇親会とかネットワーキングの盛り上がりをすごく感じています。2022年の12月は本当に毎日のようにクリプトイベントがあって、大勢の人が集まってとても熱量が高かったです。

オフラインイベントはインプットというよりはネットワーキングです。

オフラインで集まってみんなで熱量をシェアして、モチベートされて次の自分のアウトプットに繋げていくといったサイクルは素晴らしいですし、もっともっとオフラインイベントは開催されるだろうなと思います。

暗号通貨のこういう訳が分からない言葉が並んだり、怪しいって言われるものに集まってくる人たちはやっぱりオタクですよね。やっぱり発散できるような場が欲しいと思います。普通の場で暗号通貨の話をしちゃうと浮いちゃいますしね。

もちろん変な人や怪しい人もいて、スキャムみたいなのをバラまいたり、詐欺をやろうとしている人もいます。そこは見極めつつ、オフラインイベントも盛り上がっていければいいなと思っています。

今後もハッカソンイベントをオフラインでやっていこうと思っているので、その決意表明も兼ねての9つめでした。

10.web3ネイティブなプロダクトは生まれない

最後の10個めです。これも賛否両論あると思いますが、”web3ネイティブなプロダクトはなかなかもう生まれなくなってくる”です。

何が言いたいかというと、今後はweb3ネイティブではなく、既存のweb2やビジネスにweb3の要素をプラスしたサービスがたくさん生まれてくるのではないかと思っています。

やっぱりweb3ネイティブなNFTやDeFiといったバーチャルだけで完結するものだけではなく、この素晴らしい技術をより現実世界の課題を解決していくために利用したいですよね。それには従来のweb2のプロダクトをアップデートする形でweb3要素を追加していくのが近道になると思います。

実際に現実世界と繋がっているものとして、ステーブルコインやChainLink(スマートコントラクトに安全で信頼性の高い現実社会のデータを提供する分散型オラクルネットワーク)があります。

あとは先ほどのプライバシー領域でいうと、DID(分散型ID)やVerifiable Credentials(検証可能な資格情報=VCs)という技術もあって、そういった個人証明技術もweb2領域との融合として相性が良いと思われます。

ステーブル コイン、オラクル、 DID、VCsといった領域が現実社会とジョイントして、現実社会の課題解決の流れを推し進めていくでしょう。 web3の中の課題をweb3で解決していくとか、web3ネイティブなものではなくてweb2.5といった感じが主流になると思います。

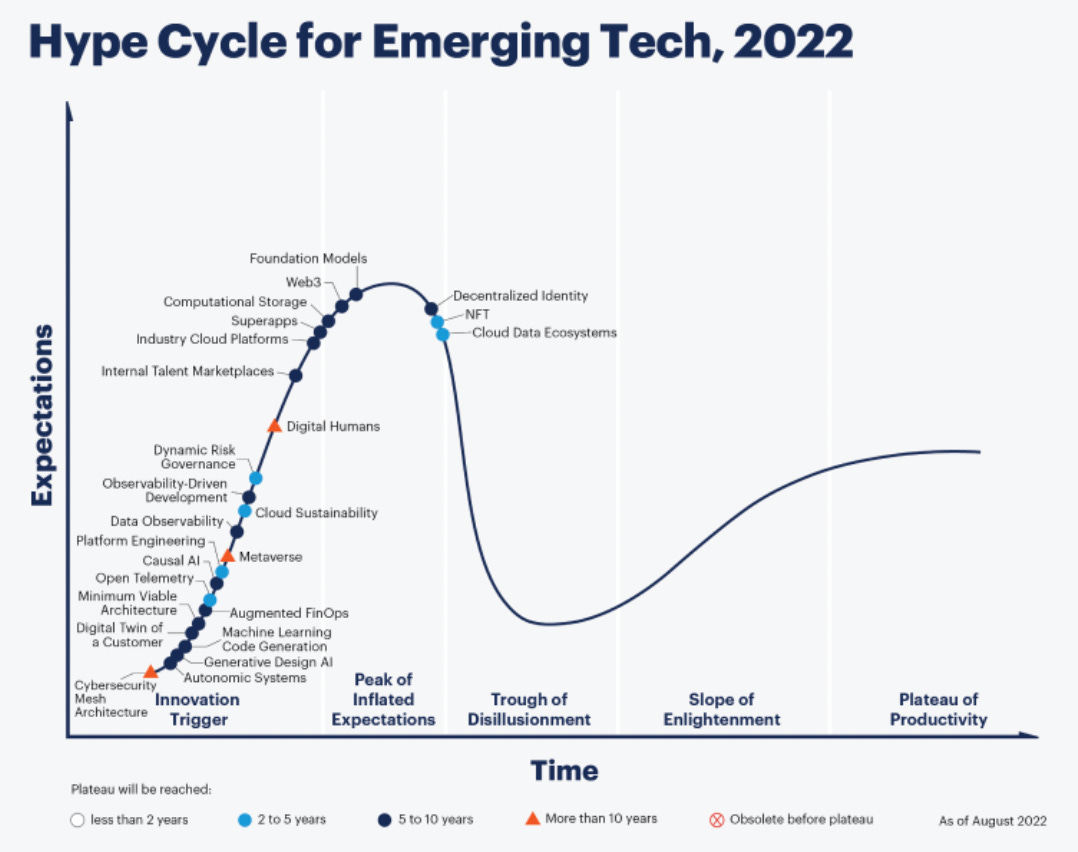

Gartnerというリサーチ会社が出してる「新興技術のハイプ・サイクル」という最新テクノロジーへの期待値と技術の成熟度を表すグラフがあるのですが、大体最初は一気に期待値が上がって、そのあと一気に盛り下がるんですね。

その後、幻滅期を経て徐々に徐々にまた盛り上がって定着していくというものを視覚化しているのですが、web3もやっぱり2021-2022年はめちゃくちゃ盛り上がりましたが一回下がりましたよね。そして減退期に入って、しっかり価値が見直されて、また徐々に社会実装されて定着をしていくと思います。

ですので、めちゃくちゃエッジの効いたサービスではなくて、既存の技術をweb3で改良して実装していって、徐々にしっかり浸透させていくような流れになると思います。

クリプト人口は世界の1%ぐらいといわれていて、まだまだ少ないです。1%で7000ー8000万人ぐらい、メタマスクのユーザーが3000-5000万人といった感じです。本当に90年代前半のインターネット初期の人口ぐらいですので、まだまだこれから現実的なプロダクトが生まれてくると感じています。

11.メタバースのことは考えないほうがいい

もうひとつ追加で、11個めです。”メタバースは基本的に考えなくていい”です。いわゆるメタバース世界が実現するのは、まだまだ10年ー15年後だと思っています。

メタバースは、とても可能性があってイケてるし、インフラにブロックチェーンが使われるのは間違いないと思っています。

メタバースは定義にもよりますが、俗に言うバーチャル世界で世界中の人と同時接続して、リアルタイムを共有して経済活動があり、別世界として生活するといった形が一般的だと思います。それには現在ではマシンもソフトウェア技術も到底追いついておらず、まだまだ時間がかかりそうです。

さらに別の話を付け加えるとdiscordは全然機能しないなと思っています。この1年discordを触っていますが、使いづらくて早くリプレイスされないかなと思っています。

最後に

統括として、今回話している途中からVine創業者のDom Hofmanns氏が言っていた「次の大きなイノベーションは、賢い人たちが週末に取り組んでいるプロジェクトにある」といったキーワードがずっと頭に浮かんでいました。

お金も関係なく、めちゃくちゃ賢い人たちが土日に何に時間を費やしているのかを見れば次のメインストリームがわかると。

まさにハッカソンとかクリプトは、本業に関係なく趣味でリサーチしたり、土日の貴重な時間を使って徹夜してハッカソンに参加したりと、儲かるとか採算も度外視して、みんなそこにエキサイトしてエネルギーを費やしています。

そういった熱量を見るたびに、間違いなくこのクリプト領域は次のメインストリームになり得るなあと思ってワクワクしています。ぜひAKINDOのハッカソンでその熱量を爆発させて頂きたいと思っています。

まだまだweb3は黎明期で定義も曖昧で、今回話した内容にまだまだ正解などはないと思っています。そういったところですが、僕がこの1年起業して突っ走って肌で感じたことをお話しさせて頂きました。

僕のインサイトですのでバイアスがゴリゴリにかかっていると思いますが、そこはご了承いただければと思います。

今もCrypto、web3には本当にワクワクしていますし、皆さまが週末に本気で取り組めるようなハッカソンだったり、ブートキャンプや勉強会といったところをAKINDOとしていろいろ展開していきたいと思っております。

今回も、ご拝聴ありがとうございました。それでは、また次回お会いしましょう!