リキッドステーキングとMEV(Maximal Extractable Value)について

ETHの新しい収益化方法としてステーキングは定着すると思いますか?

💡2月9日更新の新着のEpisodeはこちら。ゲスト回となっており、ReFiについて学べる必聴回です!

ReFiとは?F太郎さんビニールさんに聞くweb3で世界を救う再生金融ムーブメント

そして今回のSubstack記事のpodcastでのEpisodeはこちらからどうぞ!タカジCPさん、今回も濃密な書き起こしをありがとうございます🙇🏻♂️

今回は、リキッドステーキングとMEVについてお話ししたいと思います。

今年の3,4月あたりにイーサリアムのシャンハイ(Shanghai=上海)アップグレードの実施が予定されており、これを機にまたブロックチェーン・クリプトユーザーの方々の動きがガラッと変わる節目になると思っています。シャンハイアップグレードによって、ここ数カ月で大いにリキッドステーキングが注目されるでしょう。

今後どういった未来が予測されるのかといったところをBankless JAPANの記事「リキッドステーキングの未来」が非常にわかりやすくて面白くまとめてくれていたので、今回それをベースに解説していきたいと思います。

2022年の9月にイーサリアムは、今後も分散型スーパーコンピュータとして継続稼働するために処理速度・ガス代・エネルギー消費などを改善する第一歩としてマージ(The Merge)を行いました。技術的なところでは、Pow(プルーフ・オブ・ワーク)から、PoS(プルーフ・オブ・ステーク)にコンセンサスアルゴリズムが変更されたところがひとつの特徴と考えています。

PoWのマイニングというのは、最初に難しい計算を解いた人が新しい取引ブロックを作れて新規コインや取引手数料で報酬が得られるような仕組みです。

つまり、PoWは高度な計算処理のマシンパワーを持つ人ほど、そのチェーンのバリデータとして報酬を受け取りやすくなっています。しかし、PoSになって、たくさんのイーサリアムを持てば持つほど報酬が受け取りやすいという仕組みに変化しました。

過去に僕がTwitterでも紹介したGeorge Kaloudis氏が投稿したcoindeskの「投資家のためのPoWとPoS入門【保存版】」の例えがわかりやすいので紹介します。

PoWとは、

宝くじがある。当選するためには、当選くじを買う必要がある。くじを買うためには、宝くじ購入を行うコンピューターが必要だ。より多くのコンピューターを持っていれば、より多くの宝くじを買うことができる。買ったくじが当選番号と一致すれば、あなたの勝ち。つまりより多くのコンピューターを持っていれば、当選する可能性も高まるのだ

PoSとは、

宝くじがある。当選するためには、くじを買う必要がある。くじを買うことを許可されるためには、選ばれる必要がある。選ばれるためには、一定のお金を宝くじに差し出す必要がある。より多くのお金を差し出せば、選ばれる可能性が高まる。くじを買うのに選ばれれば、あなたのくじは自動的に当選番号と一致し、当選することができる。つまり、差し出すお金が多いほど、当選する可能性が高まるのだ

イーサリアムのPoSに参加するには32ETHが必要です。そのETHをマージ後にPoSのメインチェーンになったビーコンチェーン(Beacon Chain)にデポジットします。デポジットするETHが多いほど、くじに選ばれやすく当選確率も上がる、つまり報酬が得られやすくなるわけです。

トランザクション手数料やブロック生成時に永続的な報酬を得るために、一定額の仮想通貨を保有して預けることをステーキングといいます。

今までの仮想通貨は、安く買って高く売る、いわゆる株のキャピタルゲインのような仕組みで報酬を得る人が多かったです。

これがPoSになると株でいう配当の仕組み、インカムゲインで報酬を受け取るような仕組みとなります。今のイーサリアムは、このインカムゲイン、ステーキングの仕組みで動いているようなイメージです。

イーサリアムだけではなく、他の多くのブロックチェーンもPoSを採用しており、そのブロックのネットワークに参加することの対価として報酬がもらえる仕組みとなっています。

1.リキッドステーキングとは

今回のテーマのリキッドステーキングの説明に移ります。

実は、2020年の12月からすでにビーコンチェーンは稼働していました。しかし、メインチェーンに切り変わったのは2022年9月のマージ後です。その時から32ETHあればステーキングはできましたが預けたETHの引き出しができませんでした。

ステーキングしているETHはロックされ、今までは取り出せる補償がなくリスクがありました。個人にとって32ETHは大金ですよね。

そういった課題解決に登場したプロトコルが、今回のEpisodoの主役となるLido(ライド)です。

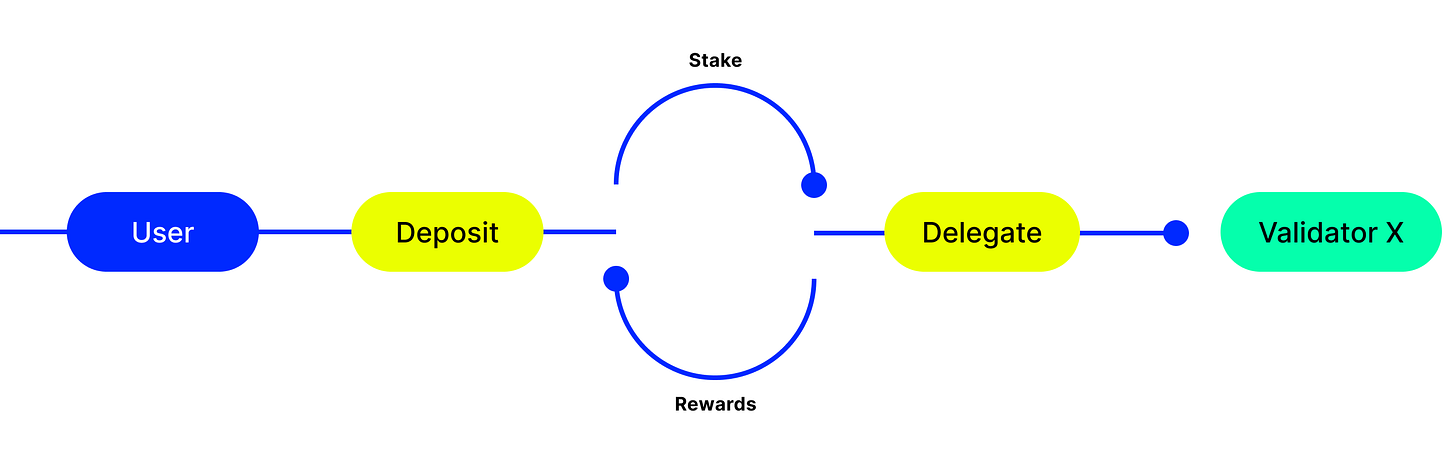

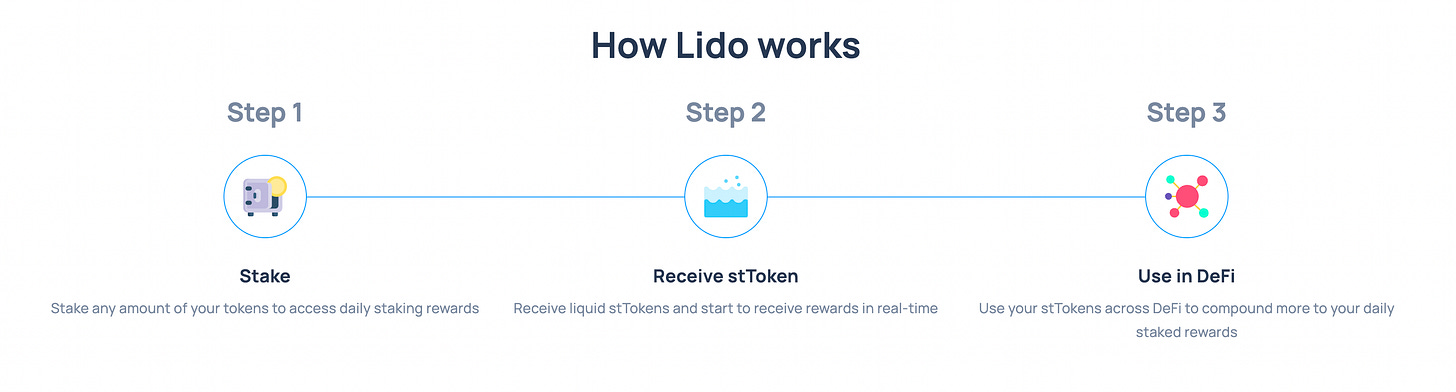

イーサリアムのリキッドステーキングプロトコルのLidoは、ユーザーのETHを預かり、集めたETHでユーザーの代わりにステーキングを行います。

ステーキングを代行して得られた報酬をユーザーに分配するような仕組みで、32ETHも持たないソロユーザーでもLidoが間接的にステーキングを可能としてくれています。

Lidoの特徴は、ETHを預けた人に同額のstETHという価値を担保したトークンを発行するところです。

今まで、預けたイーサリアムはロックされて他のDeFiなどの運用には回せず、かつロックしたイーサリアムが戻ってくる保証はありませんでした。そういったところでLidoがstETHという独自の暗号通貨を発行したのです。

元のETHはロックしたまま、ユーザーは発行されたstETHを他のDeFiサービスに回せてステーキング報酬を得たり、利回りを得たりと様々な運用ができるというプロトコルで、マーケットニーズにマッチして多くのユーザーを獲得しました。

つまり、一方のサービスでステーキングしているものを他のサービスでも使える、固定しつつも流動性があるような状態を可能にしています。リキッドは「流動性」という意味で、ステーキングに流動性を与えている、といったところでリキッドステーキングといわれてます。

現在、1570万以上のETHがステーキングされています。とはいえ、総供給量のわずか13%です。これはLidoを含めたすべてのステーキング量となります。

他のブロックチェーンのPoSネットワークの平均ステークが61%ですから、13%というのは大きく下回っています。こういった数値からETHのステーキングは本当にまだまだこれからといったことが見えてくると思います。

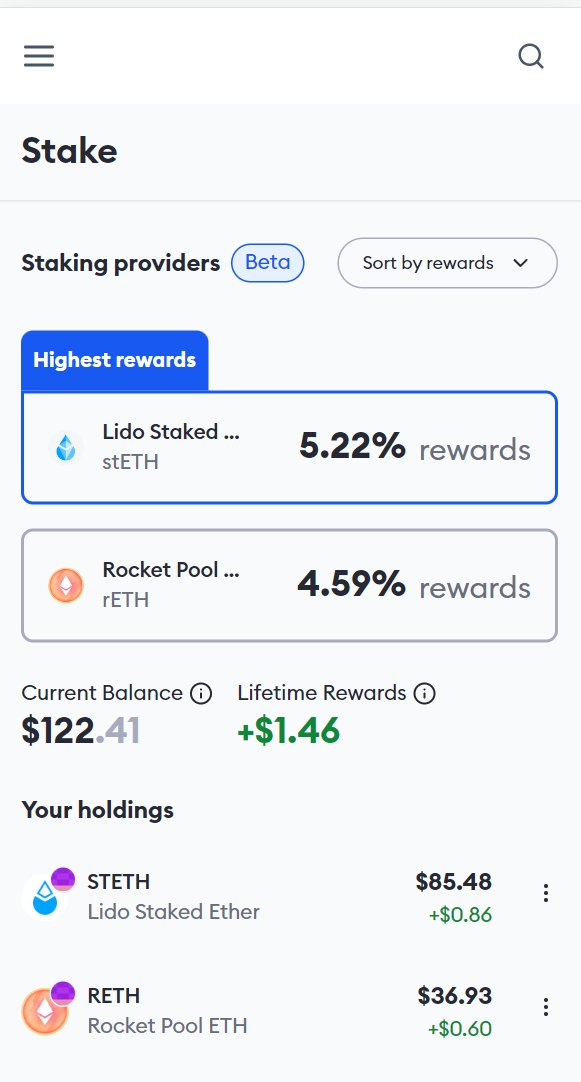

豆知識として、メタマスク経由でLidoなどに連携して簡単にステーキングができるような機能が実はあって、こういったところからもステーキングする人が増えていきそうです。メタマスク経由でステーキングしようとすると最大手のLidoがファーストチョイスとなるでしょうから、さらにLidoに対する預け入れは増えて活況になりそうです。

そして、今まで預けたETHが返ってこないかも問題があったんですが、今度のシャンハイアップグレードで、これがアンロックされます。これでより安心してイーサリアムのインカムゲインを得られる流れになると思います。

このLidoの盛り上がりだったり、最近はCoinbaseもリキッドステーキングに力を入れていたりと様々な要素からステーキングを渋っていた人も参加し始めて、今は1570万ほどのステーキング量ですが、これから一気に増加するでしょう。

ただ、アメリカでは、そういったものが有価証券(セキュリティトークン)になるのではないかという問題があって禁止になる可能性もゼロではありません。法律面も含めて注視する必要がありそうです。

2.リキッドステーキングの現状

今回のメインテーマのリキッドステーキングプロトコルですが、Lido・Coinbase・Rocket Pool・StakeWise・FRAX Financeなどのプロトコルがあります。

これらがイーサリアムのビーコンチェーンの全預金の約37%となる最大のステーキンググループとなります。

こういったプロトコルが提供するステーキング代行商品(サービス)をLSD(リキッドステーキングデリバティブ)といい、Lidoが全ステークETHのシェア率29.4%でナンバーワンです。約30%はすごい数値でイーサリアム最大のバリデータとなっています。

Lidoは高い利回りを武器にstETHをCurve、Balancer、Uniswapなどに数億ドルの運用を行い、圧倒的に高いDEX流動性を誇っています。stETHは色々なところで使えるから、さらにみんなLidoにお金を預けるというようなネットワーク効果がうまく働いて、その規模がさらに大きくなるというポジティブサイクルが出来上がっています。

歴史を見てもビーコンチェーンが稼働した2020年の12月に運用が開始したようで本当にタイミングを合わせて開発していて、すごく賢くスピードも早く、先行者優位を働かせて2年以上稼働しているサービスで圧倒的なマーケットシェアとなっています。

Lidoは、さらにLDOトークンという通貨を自社発行しています。

LidoはstETHだけではなく、サービス利用者にLDOトークンも提供して、さらに強力なマーケティングを展開しています。2022年だけでマーケティングに2億800万ドルのトークンインセンティブを使ってユーザーを集めています。確かに色々なところでLidoの広告を見るし、マーケティングはかなり攻めていますね。

ただ、こういう強固なポジションを持っているLidoですが、去年のマージ以降、実はちょっと勢いがないんじゃないかといった記事がBankLess JAPANには書かれています。FTXなき今、Binanceに次ぐ世界第二位の仮想通貨取引所のCoinbaseが追い上げてきていると。

Coinbaseもステーキングサービスを始めていて、ものすごい勢いで伸びていて現在は取引量が第2位になっています。マージ後の主要LSD発行者の成長率を見るとLido11.0%、Coinbase41.8%、Rocket Poolが24.2%となっていて、Lidoは母体が大きいとはいえ、それでもCoinbaseの勢いがわかると思います。まだLidoには及びませんが、マージ後のリキッドステーキングのシェアでいうとLidoが53%に対してCoinbaseが33%、全体のステーキングシェアで14.5%のシェアを持っています。

米国大手のCeFiであるCoinbaseは圧倒的なリソースがあり、莫大なETHを預かっています。そのETHを預けているユーザーにステーキングを勧めて一気にシェアを拡大しました。もちろん、Coinbaseでステーキングしてくれた人には LidoでいうstETH、Coinbaseの頭文字を取ったcbETHというものを発行して流動性を提供しています。

このようにリキッドステーキング市場は活気があり、シャンハイアップグレード後により盛り上がってステーキング人口が増えるだろうと予測しています。

3.利回りのコモディティ(商品)化,MEV(Maximal Extractable Value)について

次に、利回りのコモディティ化とMEV についてお話します。

今までの話だと個人でステーキングで利回りを得るにはLido・Coinbase・RocketPoolのような大手に預けるか、もしくは32ETH集めてイーサリアムにデポジットするしかありませんでした。それに大きな変化が起きています。

まず、MEV(Maximal Extractable Value=マキシマル・エクストラクタブル・バリュー)というさらにインカムゲインが得られるような仕組みから説明します。つまり利益最大化ですが、この界隈ではMEVが今激アツなんです。

結論をいうとボットです。

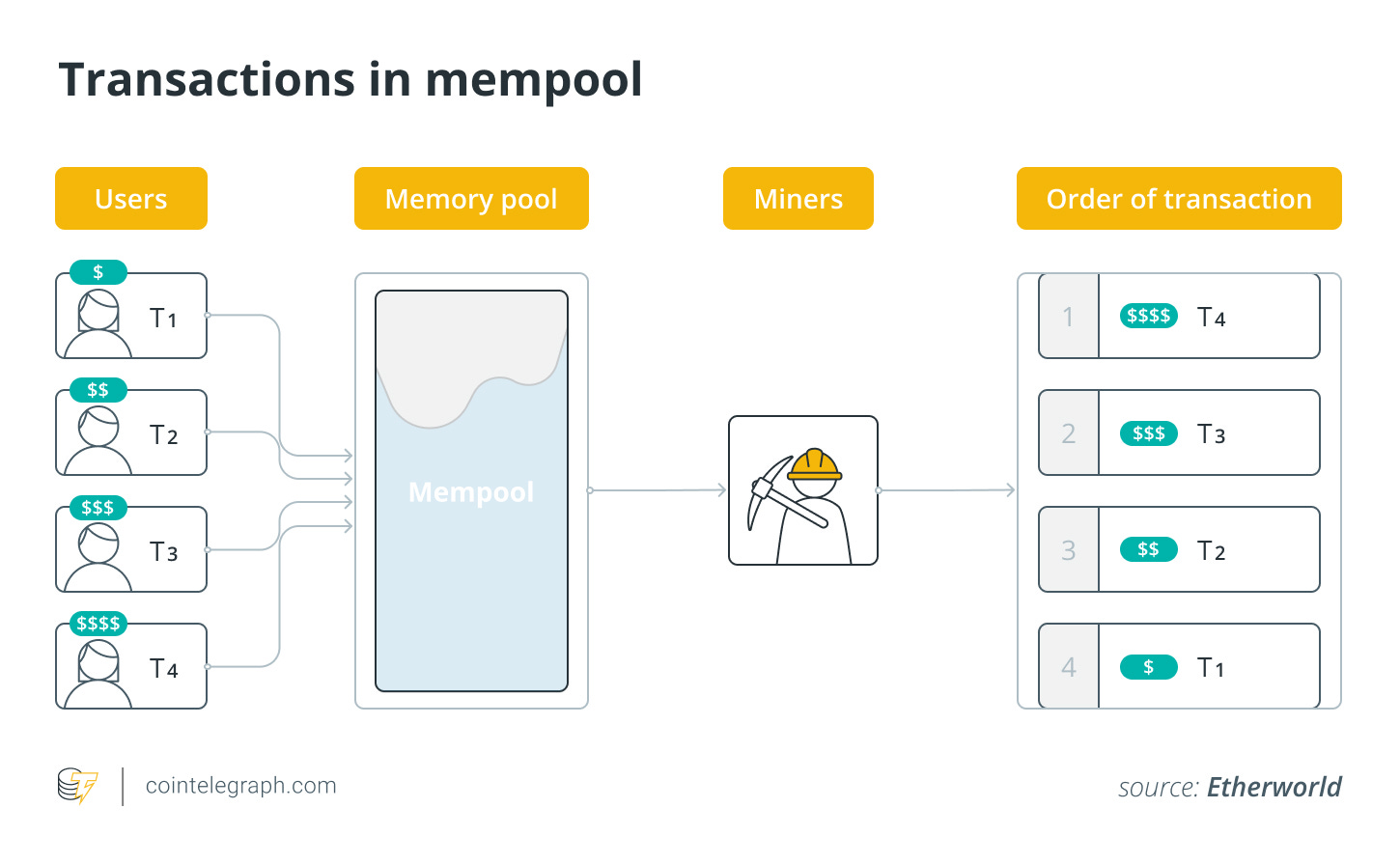

今の暗号通貨のDeFi領域の半分以上はボットが稼いでるんです。ブロックが生成される順番をボットが捉えて、利回りが最大化するようなトランザクションをいち早く処理しているような感じです。

トランザクションには順番があります。そして、大口のトランザクションが発生するとトークンの価格が変動します。トークンの価格が変動する前や後にうまく自分のトランザクションを差し込むと差分で利益を得られることに誰かが気付いたんです。ここでは順番が重要となります。

ちょっとだけの差なんですが、ガス代を調整して一番儲かるタイミングでボットを操作してトランザクションを通して、その差分で利ざやを儲けます。サーチャーがトランザクションの中身をチェックし、特に儲かりそうなトランザクションに照準を定めて先回りするというフロントランニングという手法があってこれは他のユーザーに嫌われ、問題になっています。

そういった先回り(もしくは後回り)して自分の利益を最大化するようなブロックチェーンの仕組みをハックしたような仕組みをMEVといいます。さきほどのLidoや、プロのバリデータなどは独自のMEVを仕掛けています。

やはり、ある程度強いマイナーだったり、冒頭に説明したくじが当たりやすいプレーヤーがこういうことをやりやすいんです。トランザクションの順番を操作・指示したり、先回りを仕掛けていっています。結局、大規模な資本プールを持っているところに力が集中して、儲けも独占しがちになります。

また、我々はステーキングしてくれているバリデータに取引の正しさを検証してくれている謝礼としてトランザクション手数料の一部を払っています。こちらも大手のリキッドステーキングプロトコルのバリデータが手数料報酬を最大化できるようにトランザクションを操作しているんですね。

MEVには、そういった利益が集中化してしまう問題があったのですが、そこをもっとインカムゲインが公平に分配できるような仕組みとしてMEV-Boostが登場しました。私も勉強中なので触りだけ解説させて頂きたいと思います。

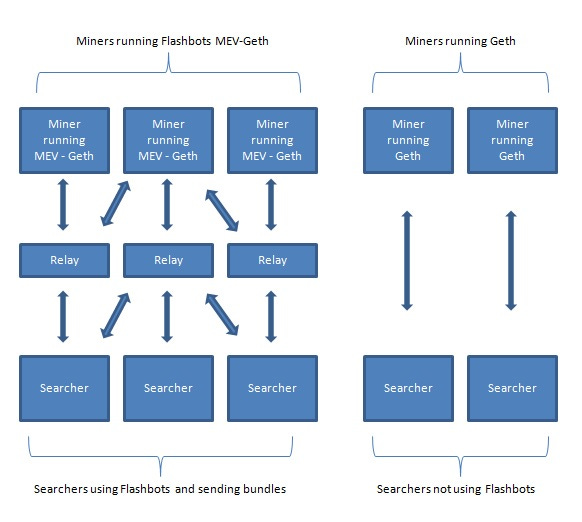

前述したフロントランニングを防止するための仕組みだったり、手数料のベースフィーの高騰を抑制するようなMEVの悪影響を緩和するための研究機関としてFlashbotsというものがあります。そこからイーサリアムバリデータ―向けのツールとしてMEV-Boostが開発されました(Github)。

すでに実際に使われていてビーコンチェーンに提案される約9割のブロックがこのMEV-Boostを介したブロックとなっているようです。

MEV-Boostを使えば高い収益性、さっきの大規模なプロトコルが牛耳っていた自分たちに都合のいい手数料だったり、大きく儲けていたところをこのMEV-Boostで個人レベルでもそういったことが可能になり、高い収益性が実現できるようです。ビーコンチェーンに預けている個人のイーサリアムバリデータ向けのツールですね。

個人で32ETH預けても何千万ETHも預けているLidoのようには収益は上げられなかったのですが、このMEV-Boostを使えばソロバリデータ―でも高い収益性を得ることができるようです。

技術的な話になりますが、PBS(proposer-builder separation=提案者・構築者分離)というような設計概念があって、ブロックの生産者と検証者をわけてブロックビルダーという新しいステークホルダーを作り大手の寡占を防ぐような仕組みもあります。ブロックビルダーがトランザクションを決定するので、バリデータはトランザクションの順序を並び変えられず、価値の高いブロックを提案しているビルダーを選ぶことしか出来なくなります。

MEV-Boostはそれを応用して大規模なマイニングプールとサーチャーで利益を独占していたマーケットをバリデータとビルダーを分離させて、公平な利益分配、より透明なマーケットを実現しようとしています。なお、MEV-Boostによってマージ後のバリデータへの報酬は135%も増加しています。(出典:Bankless:「A Beginner’s Guide to Ethereum Censorship」)

個人でバリデータやステーキングをしていた人にとっては夢のようなツールなのかもしれません。だからこそビーコンチェーンで提案されている9割のブロックがFlashbotsが作ったMEV-Boostを使ってブロック生成・提案されているんでしょうね。

イーサリアムの開発ロードマップとしてマージ・サージ(The Surge)・ヴァージ(The Verge)・パージ(The Purge)といったものがあって、今度のサージというフェーズでこのPBSの技術が実装されるような提案がされています。

今後、このMEV-Boost以外でも、どんなバリデーターでもステーキングの収益性を最大化されるような仕組みというのが出てくると思います。32ETHじゃなくてもっと低い金額でツールを使って高い収益性を得られたり、ボットのハックを阻止しながら、より公平に高収益の機会が提供されるような流れになっていくのかな、と思っています。

まとめると大規模なプレイヤーがほぼ独占していたステーキング競走に個人レベルでも参加できるような仕組みが登場している、というところがお伝えしたかったところです。

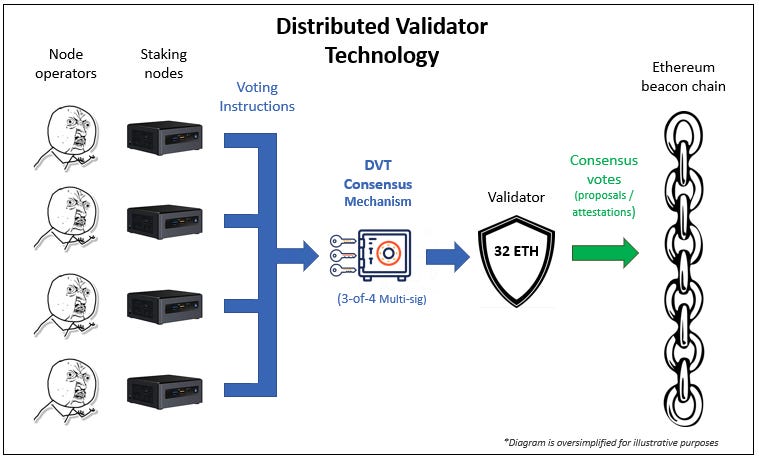

他にもDVT(Distributed Validator Tech=分散型バリデータ技術)という複数のノードにバリデータを分散させる技術もあります。分散型の検証アプローチで、障害点を分散させて安全性を高め、大手の事業者の力の集中を解消し、市場操作・改ざんのリスクを減らし、公平に個人へ利益へ分配するような仕組みもあります。

こういった利回りをコモディティ化させていくようなツールは今後盛り上がりそうですね。

今回、まだまだ僕も勉強中なので一部誤って解説している部分もあるかと思いますので、ぜひ皆さまもDYORでお願いいたします。

とにかく今後は個人の小規模なユーザーにもステーキングなどやりやすくなり、収益性が上がるような準備が進みマーケットはどんどん変化していくことでしょう。

ステーキングや預金からの利回りで儲けるような仕組みもありますが、イーサリアムがPoSとして正式稼働し、こういったLSDなどはもっともっと増えて競争してサービスが充実していくことでしょうね。

これからイーサリアムのシャンハイアップグレードによってステークが増加しつつ、課題だった資本力のあるステーカーに利益が集中していたものが徐々に分散されていき、パワーバランスも大きく変化していくといった要注目の時期にさしかかっていると感じます。しっかり変化に対応できるように備えていきましょう!

今回もご拝聴、ありがとうございました!

参考記事:Bankless Japan「リキッドステーキングの未来」

参考記事:coindesk「投資家のためのPoWとPoS入門【保存版】」

参考記事:Bankless「A Beginner’s Guide to Ethereum Censorship」