web3のネットワーク効果。コンポーザビリティからフォークアビリティへ

web3プロジェクトの勝ち方はデベロッパーとのコラボレーション、そしてインテグレーション

💡2月23日更新の新着のEpisodeはこちら。クリエイターエコノミー×web3について

クリエイターのためのweb3活用術

今回のSubstack記事は2022年9月に配信した以下のpodcastの書き起こしとなっており、スピーカーであるkinjoが話した内容です。タカジCPさん、今回も素晴らしい書き起こしをありがとうございます🙇🏻♂️

今回は、web3のネットワーク効果とコンポーザビリティからフォークアビリティへというテーマについてお話したいと思います。

このテーマに選んだのは、自分たちでハッカソンプロダクトを作っているというのもあるんですが、SELECKさんに取材して頂いてその中で話した内容をもう少し深掘りしようと思ったのがきっかけとなります。

多くのDAOが抱える課題とは。人材採用から見るDAO運営の難しさとAKINDO誕生の裏側

SELECKさんは、web3系のインタビュー記事や情報を発信されているメディアで、僕が取り組んでいることについて濃密に深掘り取材して頂きました。

そのインタビュー中に「これからのweb3のマーケティング、今後のプロトコルレイヤーの戦い方としては、エンドユーザーに対してではなくデベロッパーに対して行うべきだ」といったお話をさせて頂きました。

その話の意図や本質をもう少し掘り下げたいと思いリサーチしていたところ、フォークアビリティ(forkability=フォーク・派生しやすさ)という面白い概念と出会いまして、そのお話を紹介できればと思っています。

なぜ、web3のプロトコルは一般的なユーザーではなくてデベロッパーに対してマーケティングをするべきか?

なぜ、コンポーザビリティ(composability=複数の機能やサービスを組み合わせて新しい機能やサービスを構築することができるかどうか)ではなくフォークアビリティ、つまりフォーク(真似・派生コピー)されやすい仕組みを作るべきなのか?といった話は、web3の事業をやる上でも、戦略を考える上でも参考になるアイデアと思って今回シェアしたいと思います。

合わせてコンポーザビリティの復習もしていきたいと思います。

今までの競合優位性はユーザー獲得チャネルやデータボリュームだった

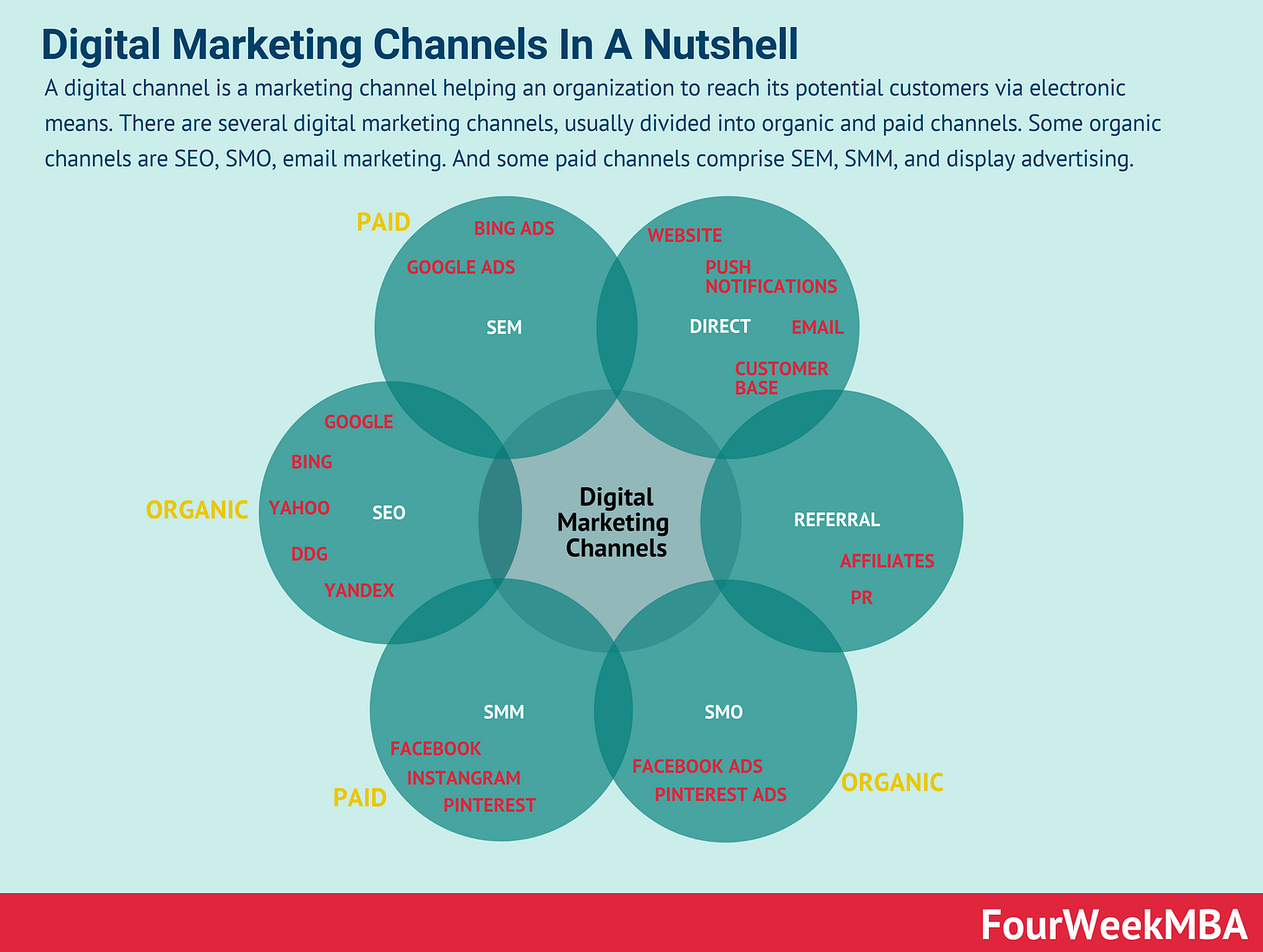

先に、今までのweb2における競合優位性の話をします。インターネット事業における競合優位性はどこにあったかというと、ディストリビューションチャネル(製品やサービスを流通させるためのチャネル)、あとはデータボリュームやデータの所有(独占)といったところにありました。

ディストリビューションチャネルとしては、SEOでいかに上位を取るか、フォロワー数をどれだけ持っているか、あとは自分たちのチャネルがどれだけ他のチャネルと繋がっているかなどといった顧客にリーチするチャネルがわかりやすい例になると思います。

Airbnbを例にすると、サービス開始時にユーザー獲得に向けてCraigsListというアメリカの地域別掲示板サービスをグロースハックしています。ユーザーがAirbnbで自分の家を民泊登録した際に、ボタンひとつで簡単に膨大なユーザーのいるCraigsListにも掲載できる、といった仕組みを作りました。CraigsList経由でAirbnbにもユーザーを流入させるといったディストリビューションチャネルをハックするといったやり方で自分たちのユーザー基盤を作っています。

あとはデータのアルゴリズムです。当たり前のようにFacebook・Instagram・Googleのアルゴリズムは企業秘密として扱われ非公開となっています。

かつ、そこで獲得したユーザーのデータ、いつどのユーザーがどんな検索ワードでアクセスしているかといった情報も集めています。例えば、Facebookのユーザーは日頃どんなコンテンツを見ているか、「いいね!」しているか、Instagramでどんなハッシュタグをフォローしているかなどのデータです。

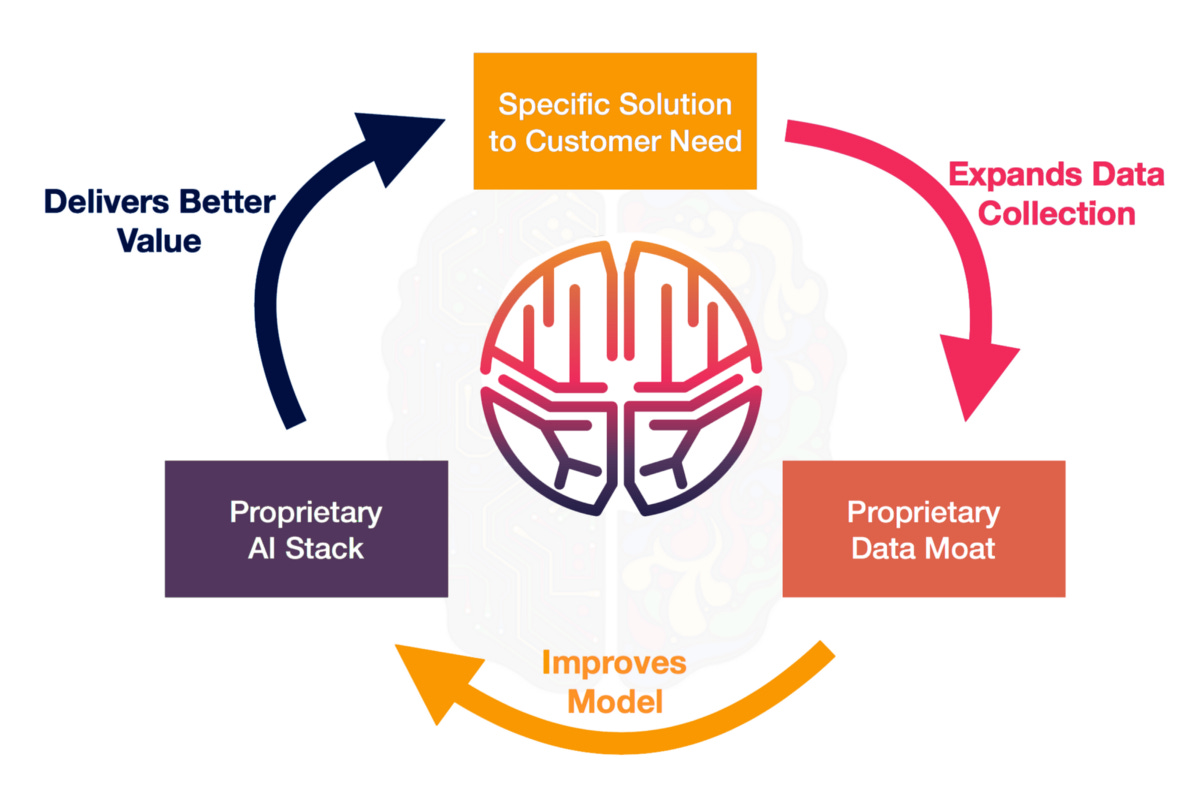

そういった膨大なデータを蓄積すればするほどアルゴリズムやAIの学習精度も高まって優位性が強まります。データやディストリビューションチャネルをいかに独占するか、自分たちのものにするかというところで今までの企業は優位性を強めていました。

ところが、web3においては全く逆で基本的にデータはオープンで透明性がある状態です。そういったデータを独占することや、ディストリビューションの希少性みたいな概念が通用しません。

では、どうやってweb3のプロトコルや事業者は優位性を作るか?といったところでコンポーザビリティのお話をしたいと思います。

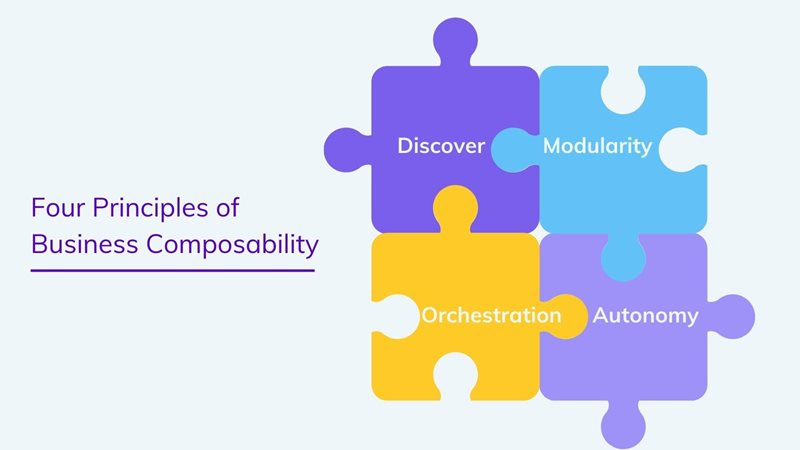

コンポーザビリティ(構成可能性)とは?

コンポーザビリティは一言でいうと「構成可能性」。自分たちのスマコンやサービスをレゴブロックのように他のサービスと組み合わせて活用してもらうといったイメージです(参考:web3の基本概念であるコンポーザビリティのイノベーション)。

自分たちのスマートコントラクトやプログラムを他の事業者や競合・新規参入プレイヤーに使ってもらい、他と組み合わせてもらって自分たちのサービスの拡大を図る、というところがコンポーザビリティを目指す基本的な考え方となります。

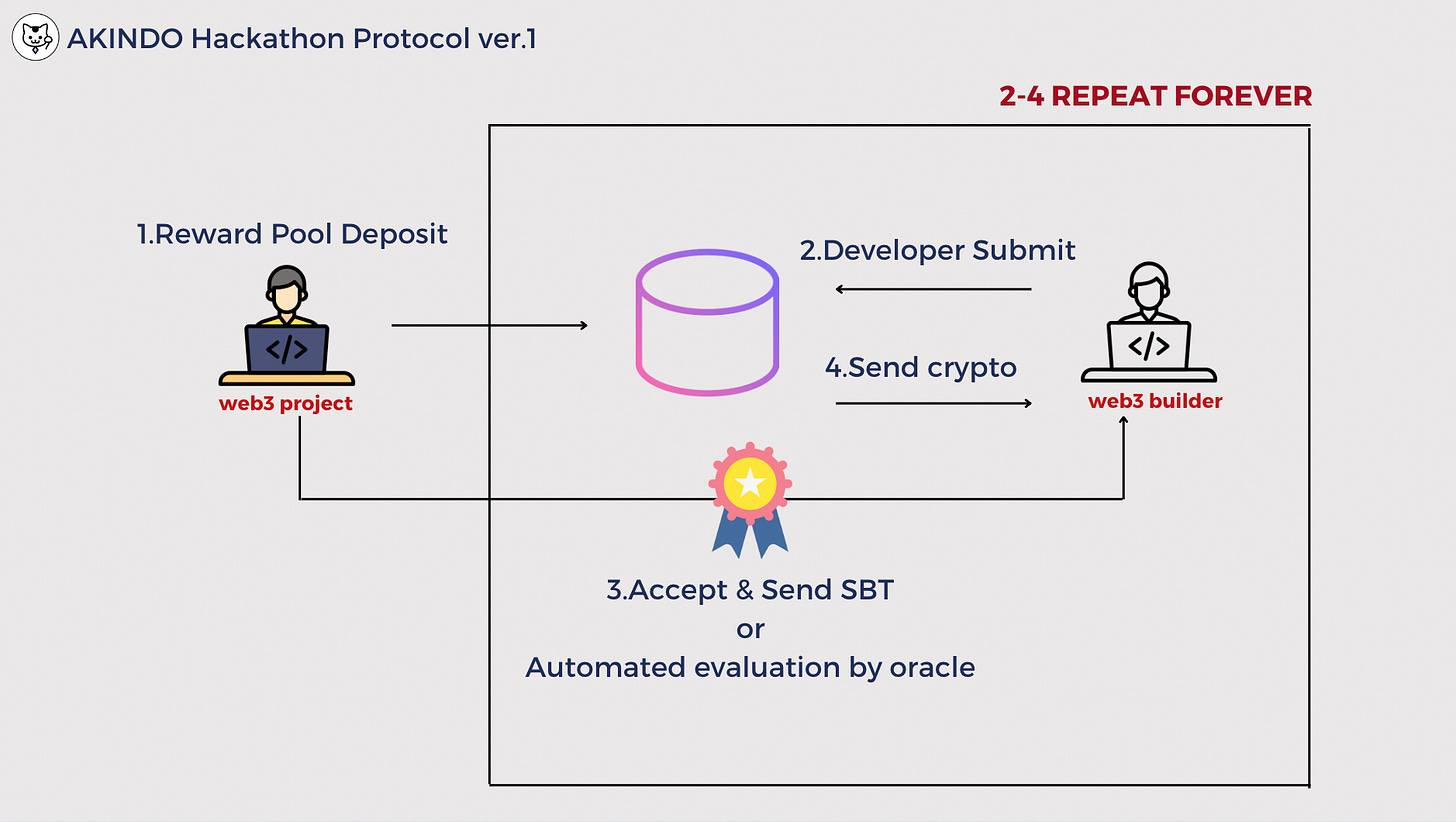

例えば、僕たちが作っているハッカソンプロトコルは、ハッカソンを企画するweb3企業に報酬となるトークンをデポジットして頂いて、そのハッカソンのテーマに対して、デベロッパーがプロダクトを提出し、何らかの客観的なデータをもとにデポジットされているトークンがデベロッパーへ分配される、といったことをやっています。

そうやって集めたデータでSBTやNFTを作ったり、審査員となるユーザーが提出物に投票するなどして一部報酬が得られるような仕組みを作っています。

コンポーザビリティを形成することによって、ひとつのプロトコルを軸にいろんな新しい価値を生み出すことができます。いかにいろんなプロトコルに自分のスマートコンタクトや仕組みを活用してもらうかといったところで、web2だとライブラリ、APIのようなイメージです。

そこで発生したデータやトランザクションフィーなどが自分たちのところに蓄積されていきます。

やっぱりひとつのジャンルで一番のプレイヤーになれば、いろんな新規参入だったり競合とかが自分たちのサービスを活用してくれると思います。

そうなればさらにどんどん自分たちのところにデータが溜まり、他の人たちがさらに自分たちのプロトコルをコンポーズしたくなるような動機付けが働きます。こういったようにうまくコンポーザビリティを発揮してポジティブサイクルを生み出していくのが理想的です。

例えばUniswapですと、トークンをスワップするようなコントラクトを持っていて、そのコントラクトに大量のお金がプールされています。

ですので、新しく自分たちがサービスを作る時にトークンをスワップする機能を入れたければ、すでにあるUniswapのコントラクトを利用して、自分たちのアプリケーションやプロトコルに組み込んだほうが早いです。

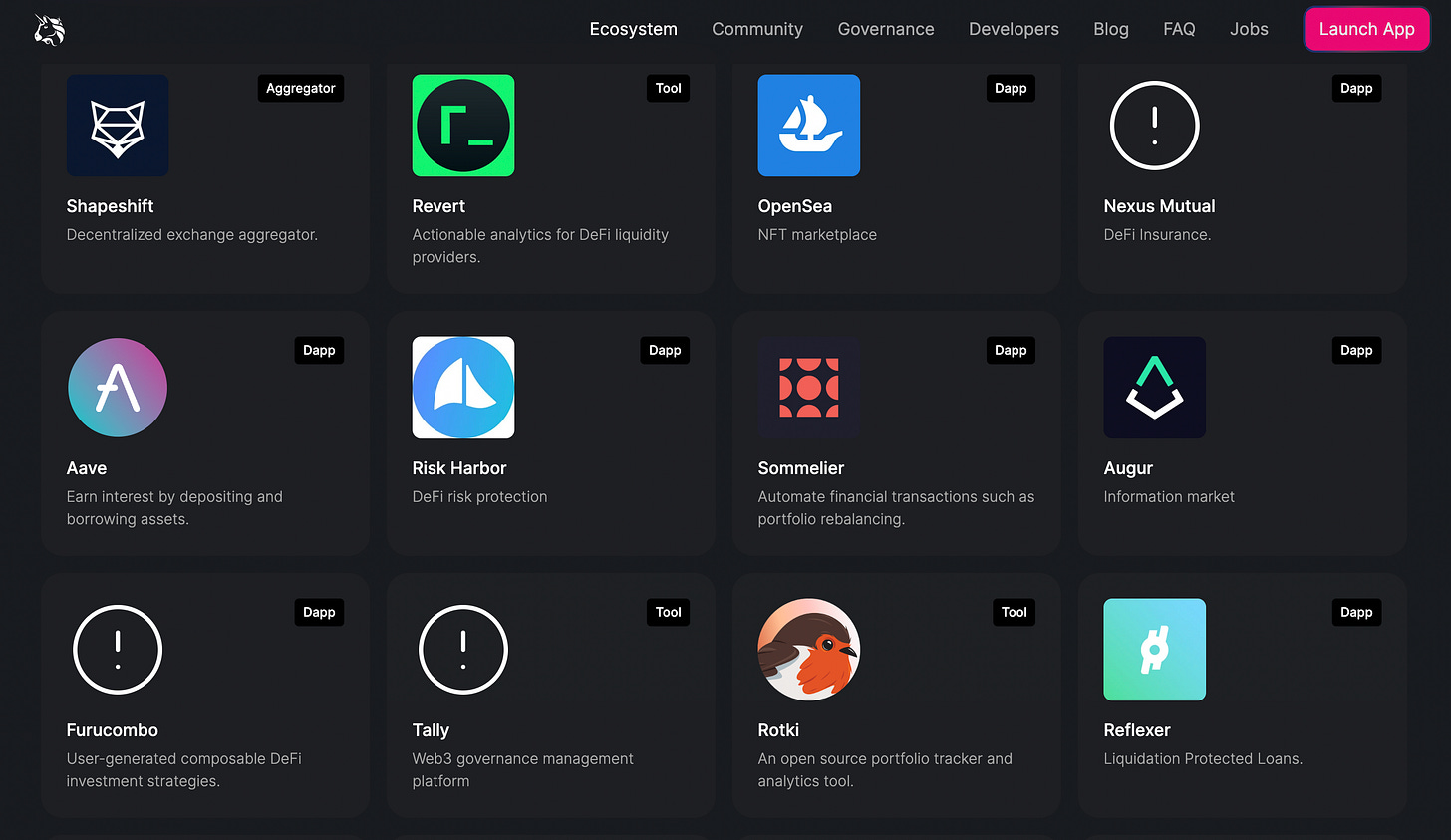

それこそMetamaskやSTEPNの裏側にもUniswapの機能が入っていて、他の色々なDeFiにも基本的にはUniswapがコンポーズされています。Uniswapはそのように他サービスが取り込みやすい仕組みがあります。

今までなぜいろんなweb3のプロトコルはコンポーザビリティを意識して事業を作っていたかというと、やはりフォークされることを恐れているからです。

コンポーザビリティがあればフォークされない、つまり真似されないんです。そもそも真似するよりは、データが溜まっているプロトコルをコンポーズした方が早いですよね。

丸パクりしてゼロから資金を貯めたり、ユーザーを獲得するよりは元々あるプロトコルを活用した方が新しい価値も生み出しやすいです。web3プロダクトは簡単にコピペして同じようなサービスが作れますので、そうされないために今までコンポーザビリティを高めていました。

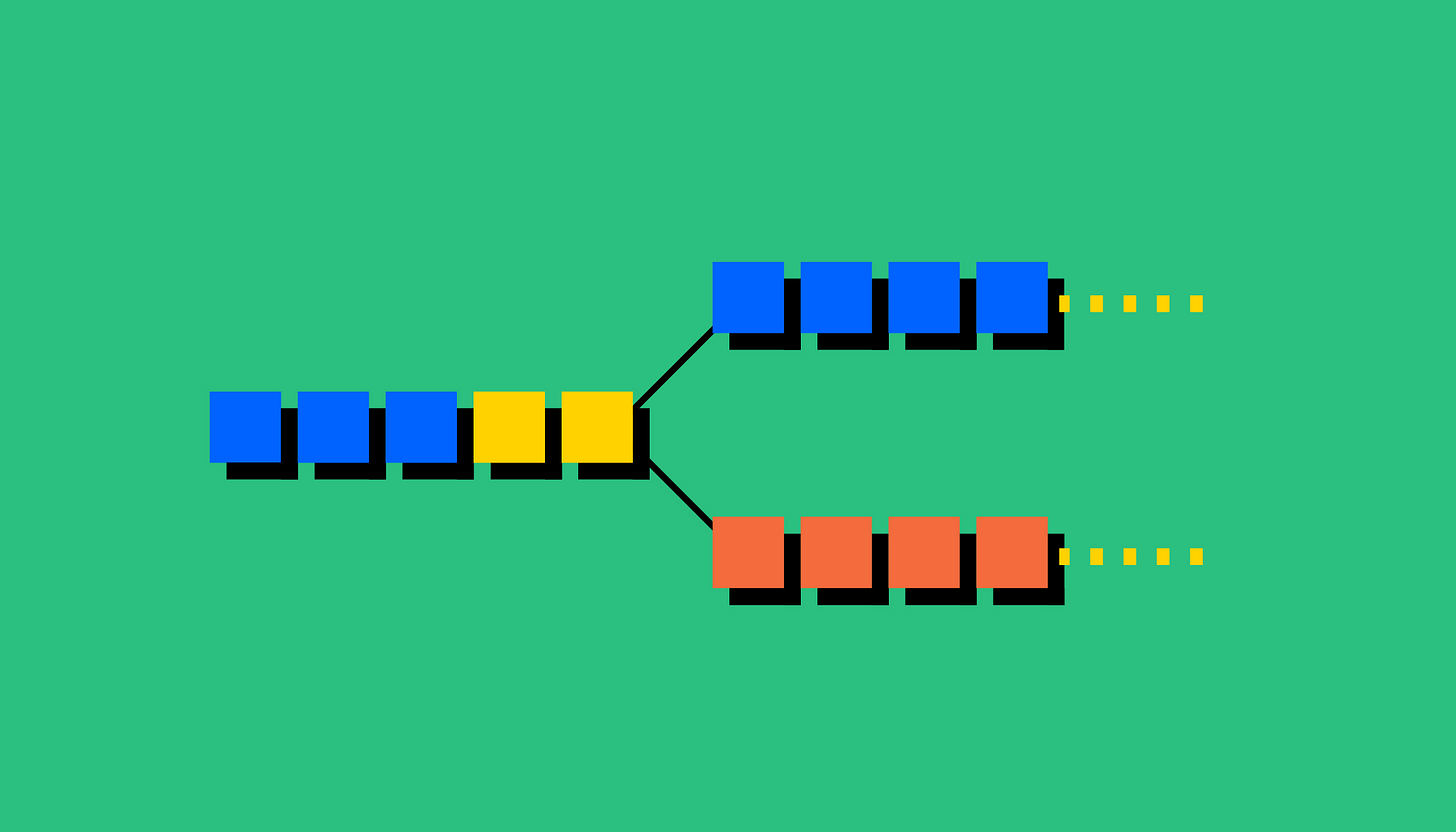

先ほどUniswapのお話をしましたが、SushiSwapというUniswapの仕組みをフォークして作った同じようなサービスがあります。ただ、最初はユーザーがいませんよね。

どうやってユーザーを集めたかというとSushiSwapは、Uniswapにはない独自のトークンを発行しています。Uniswapユーザーに対して、こちらのサービスを使ってくれれば無料でSUSHIトークンを配りますので、皆さんこちらを使いましょうといったマーケティングをしてUniswapからユーザーを奪ったんです。それをヴァンパイア・アタック(Vampire Attack)といい、話題にもなりました。

また、LooksRareというOpenseaの競合となるNFTマーケットプレイスも同じようなことをやっています。フォークして競合のプロジェクトを作り、流通額に応じてユーザーにトークンを配ってユーザー集めをしています。Openseaはまだトークンを作っていませんが、Uniswapは危機を感じてUNIトークンを発行したりなど対応を重ねて現在もナンバーワンの地位を保っています。

やっぱりインセンティブの高いところにユーザーは流れていく傾向があります。フォークをされると今まで積み上げてきたものをそのままほぼ丸パクりされてしまいます。もちろんユーザーやユーザーの資産、そこに溜まっているお金はすぐにフォークされるわけではありません。

ですが、プログラムやスマートコンタクト自体は丸パクりできるので、やっぱりそれを避けるためにコンポーザビリティを高めていくという経緯があります。

web3プロトコルの脅威であるフォークを逆手にとり、それをネットワーク優位性に置き換える

このようにweb3プロジェクトは今まではフォーク(マネ)されないような対策をしてきました。

ですが、これからはその流れが変わるのではないかと思っています。web3プロジェクトではどう優位性を作るか?というところで今までのweb2企業の優位性を見てきましたが、web3においての優位性や強みはネットワーク効果にあると思っています。

そして、そこに対してのひとつの答えがコンポーザビリティでした。それをさらに推し進めたフォークアビリティといった概念についてこれから話をしたいと思います。

今までフォークされないようにコンポーザビリティを高めていましたが、逆にフォークがweb3のネットワーク効果を高めるために有効に活用できるのではないかという発想の転換があって非常に面白いと感じています。

オープンなweb3の要素は、今までサービスが簡単にフォークされてしまうといった弱みに繋がっていました。逆にそれを強みとして捉えられればweb3の原点でもあるネットワーク効果をより加速させることができるのではないか、という考えです。

ユーザーのネットワーク効果を拡大するのではなく、プロトコル同士のネットワーク効果を作るべき

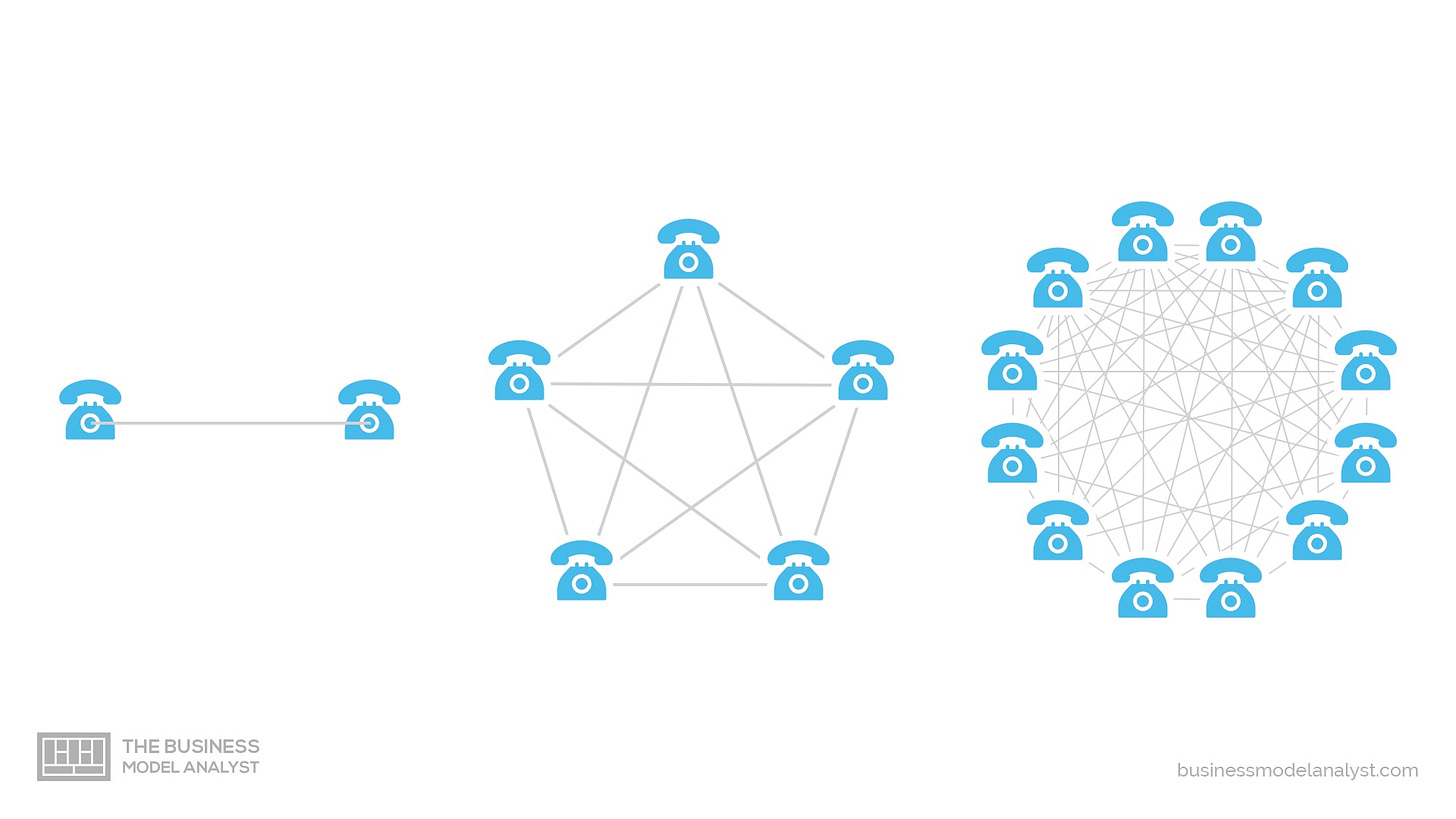

そして、ネットワーク効果について補足するとユーザー間のネットワーク効果ではなくて、どちらかというとプロジェクト・プロトコル間のネットワーク効果の方がより優位性を高く保てると考えています。

ユーザーにおけるネットワーク効果は、それこそLINEだったり普通のSNSだったり、様々なプロダクトは、たくさんのユーザーが使えば使うほど、乗り換えるインセンティブが働かなかったり、使い続ける理由になっていると思います。

web3において、そういったユーザーのネットワーク効果みたいなものは浸透しないというか、そこに対してちょっと熱を入れすぎない方がいいんじゃないかなと個人的には思っています。

なぜならまだまだニッチな領域であり、ウォレットを持っているユーザーも多くない状況なので、ユーザーに対してのネットワーク効果はまだしばらくうまく機能しないんじゃないかと。そういったところから冒頭の「web3のマーケティングはエンドユーザーではなくてデベロッパーに対して行うべき」とお話ししたという経緯に繋がります。

web3のスケーラブルな競争優位性はインテグレーション

今後はちょっと危ういんじゃないかと思われる、今までのweb3における勝ちパターン、ベストプラクティスといわれてたユーザー獲得のフローの話をしていきます。

ひとつがweb2ソーシャルグラフのピギーバック(piggyback=便乗商法)。

web2ソーシャルでインフルエンサーに担いでもらうやり方です。わかりやすい例がフォロワーが多い人に先行ユーザーになってもらう、影響力のある人にトークンを配って保有してもらう。

もしくは、NFTを配ったりホワイトリストを配ったり、ギブアウェイキャンペーンをしてもらうといったやり方が王道パターンとしてあります。そして、そういったパワーユーザーを獲得していくためにトークンモデルを構築していく。

初期に貢献したユーザーに対してはトークンやNFTをたくさん配布するといった、影響力の高いユーザーにインセンティブを提供していくといったイメージです。

スタート時に勢いよく0→1を達成して弾みを付けるためにパワーユーザーを最初に獲得していきます。従来のブランドでもwebプロダクトでも最初にインフルエンサーを獲得するのは重要と考えられています。

過去にInstagramの急成長は、ジャック・ドーシーが最初にInstagramを使っていたからじゃないかといった話もしたことがありましたね。やっぱりweb3でもそういったパワーユーザーに対してガバナンスを構築していくやりかたは有効と見られています。

例えば、Bored Ape Yacht Club(BAYC)はNFTホルダーにプロジェクトのNFTやトークンをエアドロップしたり、影響力のあるユーザーにミーム(Meme)を作ってもらって拡散してもらう、といったことをやっています。

最初は実利的で金銭的なインセンティブを提供してユーザーを集めて、それをフックにユーザーにNFTを保有してもらい、だんだんプロジェクトやプロトコル自体に価値を感じてもらうといったやり方です。STEPNやAxieも取り入れているモデルです。

最初にお金を配ってユーザーを集めてコールドスタート問題を解決して、徐々に情緒的なメリットの方が金銭的なメリットを上回り、ユーザーが定着するという仮説を元にそういったエアドロキャンペーンやホワイトリストキャンペーンなどを行っていました。

結局そのやり方で現在もワークしてるところはほとんどありません。初期のBAYCとかまさに一番上手で、そういったアプローチを実行して上手くいってベストプラクティスといわれていました。

ですが、そのやり方は時間が経つにつれ儲からなくなったと判断したユーザーが徐々にNFTを手放しはじめ、その価格下落の流れになると一気にバッドスパイラルになっていきます。最初の弾み車が回ってプラスのスパイラルの時はバーッと伸びるんですけど、それが逆回転を始めたら同じスピードで一気にイケてないプロジェクトになってしまいます。

やっぱり最初からお金目的のユーザーにそのプロジェクトに冗長的なエンゲージメントを持ってもらえるというモデルは難しいと思います。

楽天レシピもレシピを投稿したらポイント付与してお金を配ります、といったアプローチをしましたが、そういったサービスがないCookpadに勝てていません。もちろん例外もありますが、こういったことは往々にして起きています。

2021年の秋ぐらいに、そういった金銭的インセンティブでユーザーを獲得するのが流行ったんですが今はそういったアプローチに対して懐疑的です。やっぱり本質的なネットワーク効果というのは、エンドユーザーではなくデベロッパーが握っていると思います。

デベロッパーベースで自分たちのソースコードやスマートコントラクトをフォークしてくれるような兄弟プロトコルと一緒に自分たちの価値をみんなに提供していって、ひとつの大きなエコシステムを作るというアプローチのほうが長期的にはユーザー獲得につながると思っています。

前にMetaMaskの記事を読んで、最初はユーザーファーストのプロダクトでは全然なくてどうやって立ち上がったのかということをツイートしたことがありました(今でも使いやすいとは言いづらいですよね笑)。

MetaMaskはいかにいろんなweb3プロトコルにインテグレート(統合)してもらえるかといったふうにデベロッパーに対して積極的にマーケティングをして、デベロッパーのフィードバックを最優先に聞いて連携しやすくするアーキテクチャに変更したりして今のポジションになっているます。

今や、どのweb3プロダクトにもMetaMaskが出てきますよね。それはMetaMask側から入り込んでいったという背景もあるようです。

イーサリアムチェーンのドメインネームサービスとしてENSというのがあるんですが、それも似たような戦略をとっています。ENSもそのサービスを使いやすくする、IDとしてENSを使ってもらう、といったプロトコル側とのインテグレートに非常にリソースを割いているとコア開発者の井上さんに直接お話しを伺ったことがあります。

自分たちのサービスが広く使われるようにするために、まず使い手のデベロッパー目線で考えていこうといったところになると思います。

また日本のアプリでマネーフォワードとfreee(フリー)というクラウド会計ソフトを例にしますと、こちらのサービスはあらゆる銀行のAPIと連携しています。最初にとにかく銀行との連携をゴリゴリに進めてAPIを使えるようにして、気づけばユーザーにとってもめちゃくちゃ使いやすいサービスになりました。

イメージとしては、確かマネーフォワードが最初、家計簿アプリみたいな感じから始めてユーザーを獲得して、たくさんのユーザー数をフックに銀行に営業に行って、銀行とのAPI連携をどんどん勝ち取り、B2Bに振り切っていったような戦略があったようです。

会計サービスとして金融サービスのAPIと連動していくかといったところを突き詰めた結果、エンドユーザーに対しての優位性にもつながっていっていると思います。

あとはShopifyの戦い方もそうですね。AmazonというECサイトで圧倒的なサービスとどう戦うかといったら、ひとつのECサイトとしてではなくて、いろんなEコマースのデベロッパーとAPIベースでどんどん連携していって連合軍として戦うことを選びました。いろんなところに出資して一緒に戦っていく、それによって結果的にエンドユーザーにとって使いやすく、かゆいところに手が届くようなサービスとなっています。

やっぱり、web3のスケーラブルな競合優位性はこういった統合、インテグレーションにあるのかなと最近感じています。web3における真のネットワーク効果は、インテグレーションによって発揮されそうです。

では、どうやってデベロッパー目線で作るのか?といったところですが、やっぱり大変ですが最初は自分たちで0→1を達成しましょう。ちゃんと価値のあるプロダクト・プロトコルを作り、しっかりマーケティングして、コンポーズしたい、フォークしたいと思ってくれるレベルの価値まではコアチームで押し上げて行きましょう。

やっぱり、そこはどうしても汗をかく必要があります。そして、自分たちのコントラクトやスマコンにデータを溜めて、そのデータをコンポーズしてもらって他のプロダクトとの連携を目指します。もちろん自分たちで新しいものを作る時にどこかのスマートコントラクトをコンポーズして作るっていうのも全然ありです。

コンポーザビリティの先にあるフォークアビリティは将来の競合を味方に変えるチャンス

さらにネットワーク効果を推し進めるフォークアビリティの概念といったところで、ではどうフォークアビリティを形成するか?といった話に移っていきます。

フォークアビリティを考慮した設計にすることで将来のフォークを競争上の脅威とみなすのではなく、コラボレーションのチャンスにしてエコシステムをより拡大させていけると思います。

フォークアビリティをどう形成していくかといった戦略が今後重要になると思いますので、ここでアイデアを3つほど紹介させて頂きます。

これからは自分たちのサービスがフォークされるレベルの価値があるというのが前提の話となります。

1.成長と統合のための資金提供

ひとつめは資金提供のアプローチです。

今まではフォークされないようにコンポーザビリティを高めていました。それとは逆にフォークしてください、フォークしてくれたら助成金やお金を払いますよ、あなたのサービスを伸ばす手伝いをしますよ、といった資金提供のアプローチをしてフォークを促します。

真似しないでくださいではなく、インテグレーションをしやすくするために資金提供などの協力をもちかけます。

そして、資金を提供するから全く同じサービスではなく、ちょっと違った切り口でやってもらえませんかといったふうに、ユーザーの導線や連携した開発のサポートもしてお互いを補完するWin-Winな関係を目指します。

2.成長と統合のプレイブック、人材・技術提供

2つめが今ちょっとお伝えしましたがお互いに成長していきましょう、インテグレーションを進めるためのノウハウや人材の提供です。1つめが資金提供に対して、2つめは人材・技術的な価値提供をしてフォークアビリティを高めていくというやり方です。

3.流動性の提供

3つめは流動性の提供です。

コントラクトに溜まっているトークンやユーザー、プロトコルに価値を生み出すのは流動性です。そういった流動性すらも、あなたたちの0→1、フォークしたプロダクトに対して提供しますよ、といった具合に流動性を提供してフォークを促します。もう本当に敵を受け流すような感じですね。

防御ではなくて、向こうのパンチを自分の力に置き換えていく、柔よく剛を制す、といったようなアプローチです。

真似されることでさらに強くなる。自分だけじゃなくて、相手も強くして、一緒に強くなりネットワーク効果を広げ、自分たちのプロトコルの価値を高めていきます。

結構、YouTuberのようなお互いにコラボして作品を真似して許容し合ってネタ元をリスペクトするようなカルチャーに似ています。ミームだったり、真似されることでよりオリジナルが光を浴びたり、お互いのオーディエンスを分け合い、より強固な関係になってブランドになっていくという動きもあります。

YouTube・TikTokなどでコラボカルチャーは結構あると思いますが、ソースコードやデータベースが全部公開されているようなweb3のプロトコルはよりコラボはやりやすいかもしれません。

DAOのフォーク

もうひとつのアイデアとしては、DAOのフォークです。

DAOのガバナンスの仕組みやツール、ユーザーなどをフォークさせていく。日本のプロジェクトだとBQN!(バキューン!)というDAOがコミュニティー内で意見が合わず、分かれて別のDAOを作るといったことがありました。

結構分かれて別のプロジェクトになるようなDAOもあります。そういった意見の相違による分岐だけではなくて、分岐したDAOにトークンやツールを提供してあげるといったお互いにポジティブなDAOのフォークも今後もっと出てくると感じています。サブDAOみたいにやっぱりDAOも大きくなってくるといろんな部門部門ごとでミニグループみたいなものが派生していきます。

そういうサブDAOみたいな形でDAOをフォークさせて一緒に盛り上げていくような流れもこれから生まれそうだなっていうのはありますよね。

web3における新しい優位性の本質はデベロッパーコミュニティ

web3の競合優位性は、ネットワーク効果でありコンポーザビリティであり、さらに一歩進めるとフォークアビリティだといった話をしてきました。

そして、もう少し本質を突き詰めるとそういうコンポーズしてくれる人、フォークしてくれる人は誰かと言ったらやっぱりエンドユーザーではなく開発者です。いかに一般の投機目的のエンドユーザーではなく、自分たちのプロトコルとコラボしてフォークやコンポーズなどして一緒に開発を進めてくれるエンジニアさんやデベロッパーさんを引き込めるかが重要です。

デベロッパーさんとのひとつひとつのエンゲージメントをいかに作っていくかがweb3における本質的な希少性であり、優位性になると感じています。コンポーザビリティもフォークアビリティもデベロッパーさんがいないと成り立ちませんもんね。

先ほどMetaMaskやENSはデベロッパーファーストで機能を作り、ユーザーが拡大したという話をしました。デベロッパーコミュニティを自分たちのプロトコルに引き付け、しっかりコミュニケーションをとるのが大切です。

自分たちのプロトコルの周りにエコシステムをしっかり構築するといったところがweb2でいうディストリビューションチャネルやデータボリュームといったところになると思います。それがweb3における圧倒的な希少性、優位性になり得ると感じます。

ですので、開発してくれる人たちの技術的好奇心を満たし、積極的に参加してくれるような関係性の構築がweb3のプロジェクト・プロトコルに求められるマーケティングになるんだと思います。そうしてデベロッパーさんとのエンゲージメントを作っていくことが、中長期的に見てweb3事業を成長させていくための本質的な部分になると思います。

ですが、デベロッパーさんが開発しやすい環境作り、魅力的な仕組みを作っていくのが大切だとわかっていてもそうしていくまでが大変ですよね。そこに関しては、元々イケてるプロトコルをフォークしたりコンポーズするなりして、そのネタ元からディストリビーションチャンネルや流動性を提供してもらって自分のプロダクトを成長させるのも有効な手段だと思います。

ゼロから全く新しいものを作るのではなく、助成金など、資金を提供してもらって既にあるプロジェクトとリミックスして、0→1を達成させてプロトコルを作っていくといった流れが今後もっともっと主流になると思っています。

繰り返しになりますが、0→1のコールドスタート問題を解決するのはトークン配布ではなく、既存のプロトコルといかにインテグレーションやコラボレーションをしていくかといったところがカギになっていくと思います。

フォークアビリティがイノベーションを促進する

先ほどの資金、人材・技術、流動性などを提供してフォークアビリティがより整ってきた世界線の方がイノベーションが起こりやすくなるかもしれません。

”イノベーションとは、既存の知と知の新しい組み合わせだ”とも言いますし、イミテーション・真似をすることこそがイノベーションにつながると思います。

そう考えると既存のプロダクトのフォークやコンポーズが新たなイノベーションにつながる最初のフックになりそうです。

と言ったところで最後の最後に宣伝みたいになりますけど、ハッカソンっていうのはデベロッパーコミュニティを作っていく上でも、アプリケーションエコシステムを構築していく上でもやっぱり改めてマストなソリューションになり得ると感じています。やっぱり、デベロッパーさんたちに対して自分たちのプロトコルは開かれたものなんですよ、いかにデベロッパーを支援する気持ち、気概があるんですよっていうメッセージを伝えられるのは今のところハッカソンが最適だと思っています。

そういったところで今作っているAKINDOがより意味をなしてくるのかな、っていうのを感じますし、デベロッパーコミュニティを作っていくためのツールにもなると考えています。

このエピソードを聞いた方は、フォークアビリティのようにギブの精神を提供していくことでみんなで勝ちにいくというweb3の思想を体現できるんじゃないかと思います。でもコンポーザビリティがギブだったとしたら、フォークアビリティはギブ&ギブ&ギブ&ギブぐらいのポジティブさですね。

ぜひ今回の話に共感された方は今後もAKINDOが開催するハッカソンイベントをチェックして頂けると嬉しいです。

僕はデベロッパーファーストのweb3だと思ってます。今回のお話を少しでも頭の片隅でも入れておいて頂ければ事業戦略を立てる上で参考になるんじゃないかなと思います。

今回も、ご拝聴ありがとうございました。それでは、また次回お会いしましょう!